자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 나무 목

-

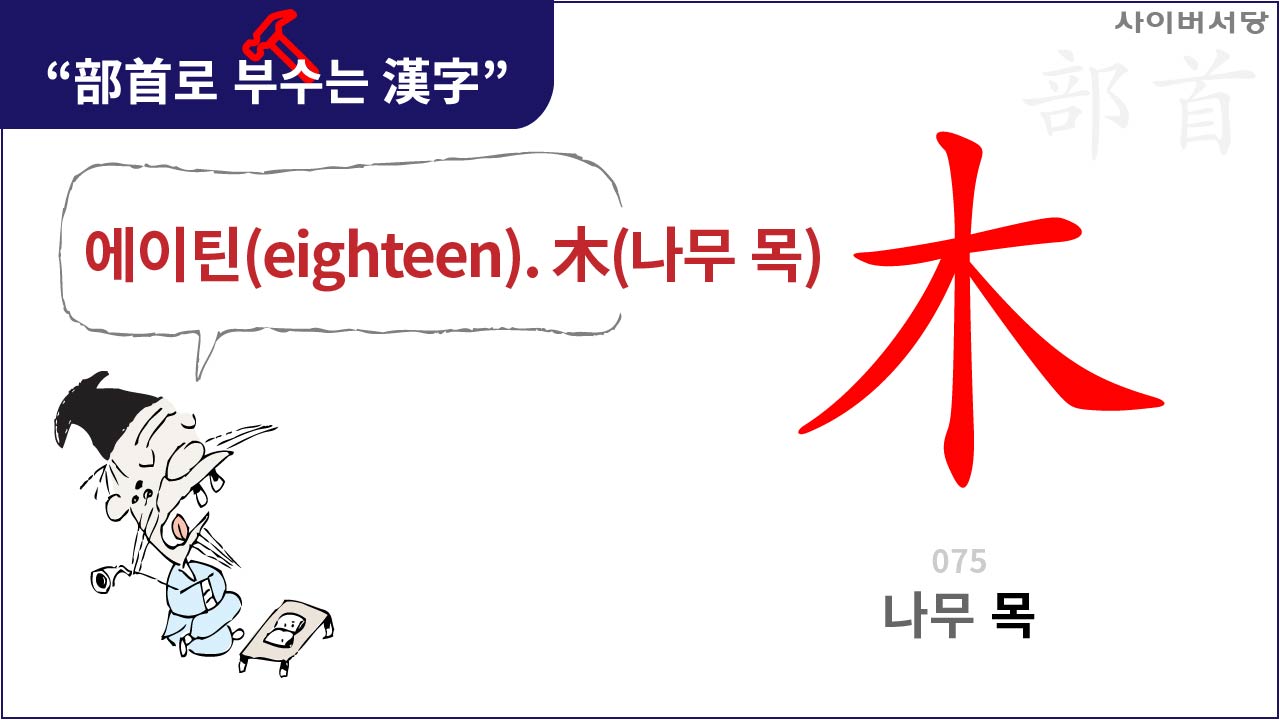

75. 에이틴(eighteen). - 나무 목(木)

-

나무줄기[丨]와 나뭇가지[一], 뿌리[八]까지 그림처럼 표현된 글자이다. 이를 결합하면 十과 八이 합쳐진 모양을 닮기도 했다. 禾(벼 화)는 木과 거의 동일한 구조를 갖추었으면서도 맨 위에 丿획을 더해 잘 익어 고개를 숙인 벼이삭의 모습을 본떴다. 한자 가운데 木을 부수로 거느리고 있는 글자가 상당히 많은데 그만큼 木의 쓰임이 중요하고 많았다는 의미일 것이다.

대표적인 글자로 모두가 아는 여러 나무가 서 있는 상태를 뜻하는 林(수풀 림), 수 많은 나무들이 빽빽하게 늘어선 森(빽빽할 삼), 아직은 어린 나무줄기를 표시한 未(아닐 미), 나무의 끝부분을 표시한 末(끝 말), 나무의 뿌리를 표시한 本(근본 본) 등이 있다.

그 중에서도 松(소나무 송)은 진시황제 때 만들었다고 한다. 진시황제는 오악(五嶽) 중 하나인 태산(泰山)에 올라가 봉선제(封禪祭)를 지내 진정한 황제로 인정받고 싶어 했다. 그러나 그때마다 비가 내려 산을 올라가지 못하고 중도에서 비를 피하게 되었는데, 이때 비를 피한 곳이 바로 바로 소나무 아래였다. 이를 가상하게 여긴 진시황은 이 나무에 공적[公]이 있는 나무[木]라는 의미로, 松이라는 한자를 내렸다고 한다.

우리나라 속리산에 있는 정일품송(正一品松) 역시 지나가는 세조의 가마가 걸리지 않게 가지를 들어 벼슬이 내려졌다는 이야기와 매우 흡사하다.글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인