자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 마음 심

-

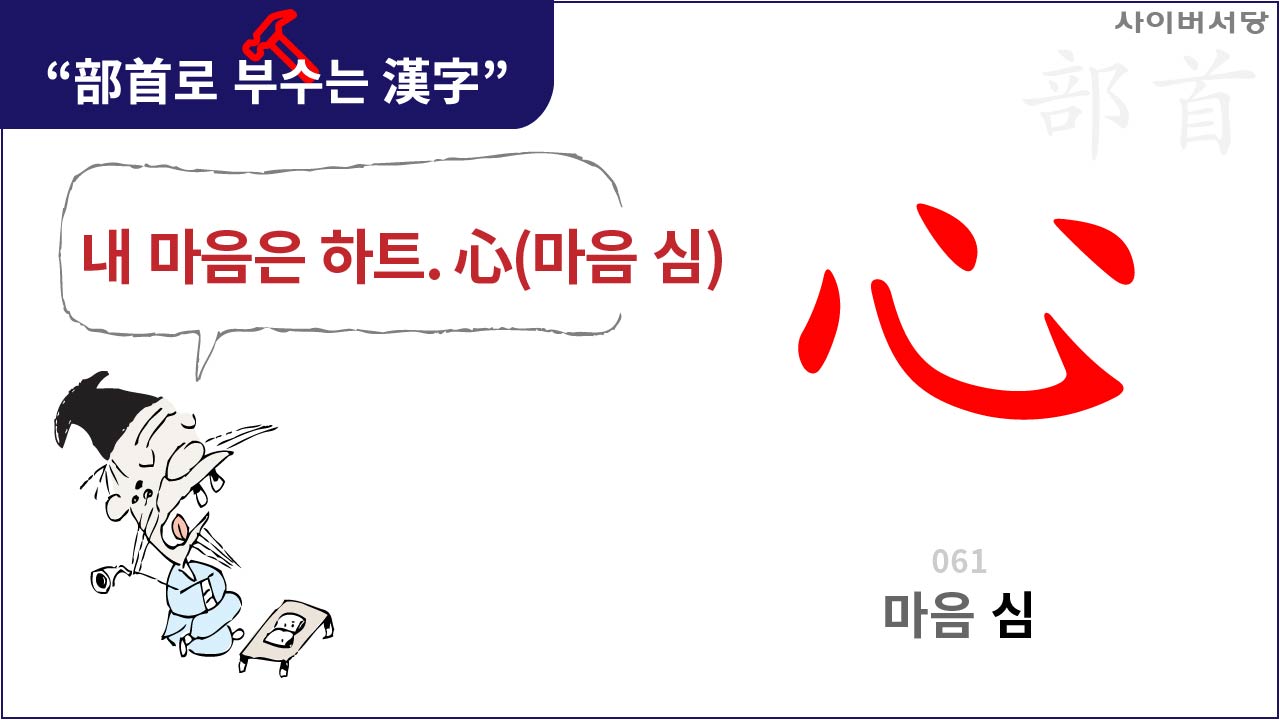

61. 내 마음은 하트 - 마음 심(心)

-

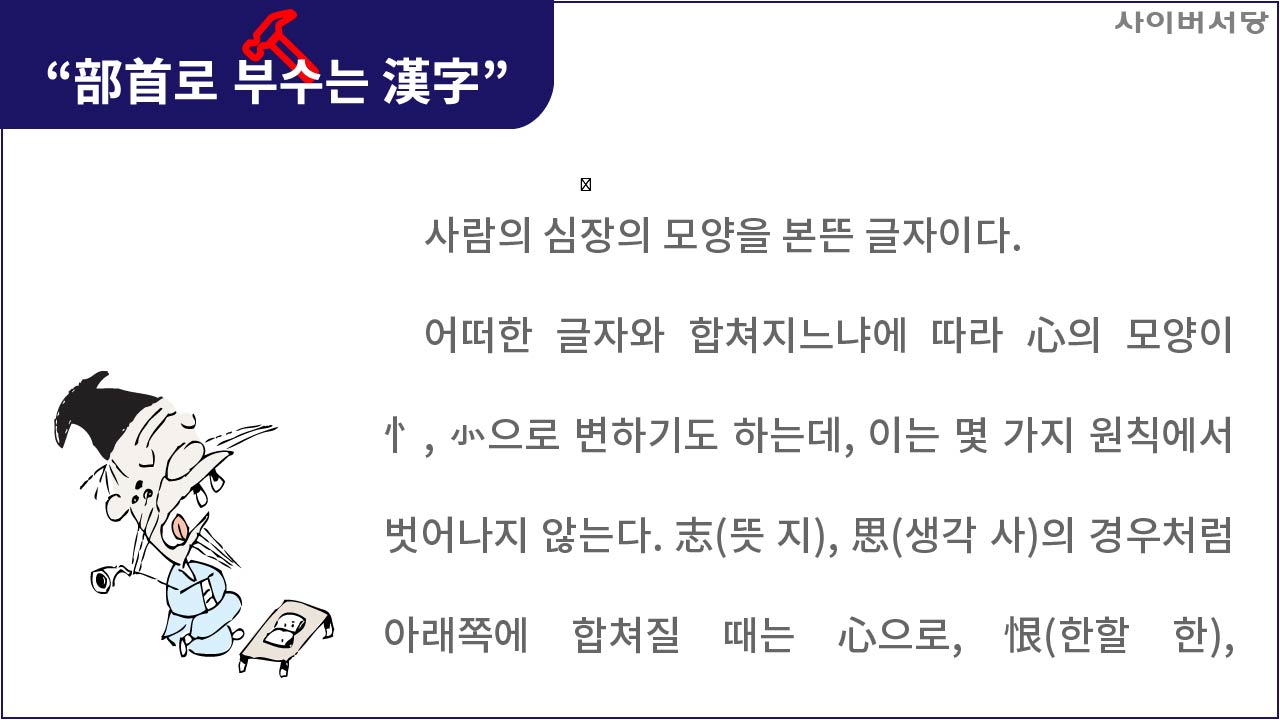

사람의 심장의 모양을 본뜬 글자이다. 어떠한 글자와 합쳐지느냐에 따라 心의 모양이 忄, 㣺으로 변하기도 하는데, 이는 몇 가지 원칙에서 벗어나지 않는다. 志(뜻 지), 思(생각 사)의 경우처럼 아래쪽에 합쳐질 때는 心으로, 恨(한할 한), 怯(겁낼 겁)의 경우처럼 왼쪽에 합쳐질 때는 忄으로 결합된다. 또한 그리 많은 경우는 아니지만 恭(공손할 공)의 경우처럼 양쪽으로 벌어진 글자의 아래에 붙을 경우 㣺으로 결합되는 경우도 있다.

이러한 원리는 한자가 만들어진 원리로 본다면 특별한 법칙이나 원칙이 있어서가 아니라 어떻게 하면 좀 더 보기 좋은 글자를 만들 수 있을까 하는 고심에서 나온 결과물이다. 한자는 기본적으로 장방형(長方形)의 모양새를 갖추고 있다. 그래서 왼쪽에 붙을 경우 가능하면 오른쪽의 글자에 방해를 주지 않게 心의 마지막 획을 생략하여 忄으로, 아래쪽에 붙을 경우 위에 위치한 글자의 크기와 대등하게 心으로, 양쪽으로 갈라진 사이에 들어가는 글자는 비좁은 위치를 감안하여 아래로 길게 하면서도 마지막 획을 살린 㣺으로 표현한 것이다.

간혹 식물의 가운데 있는 단단한 고갱이를 ‘심(心)’이라고 부르기도 하는데, 사람의 몸 속 가장 깊숙이 자리한 장기인 심장이 식물의 고갱이를 닮아서 그러한 것이다.글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인