자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 천천히 걸을 쇠

-

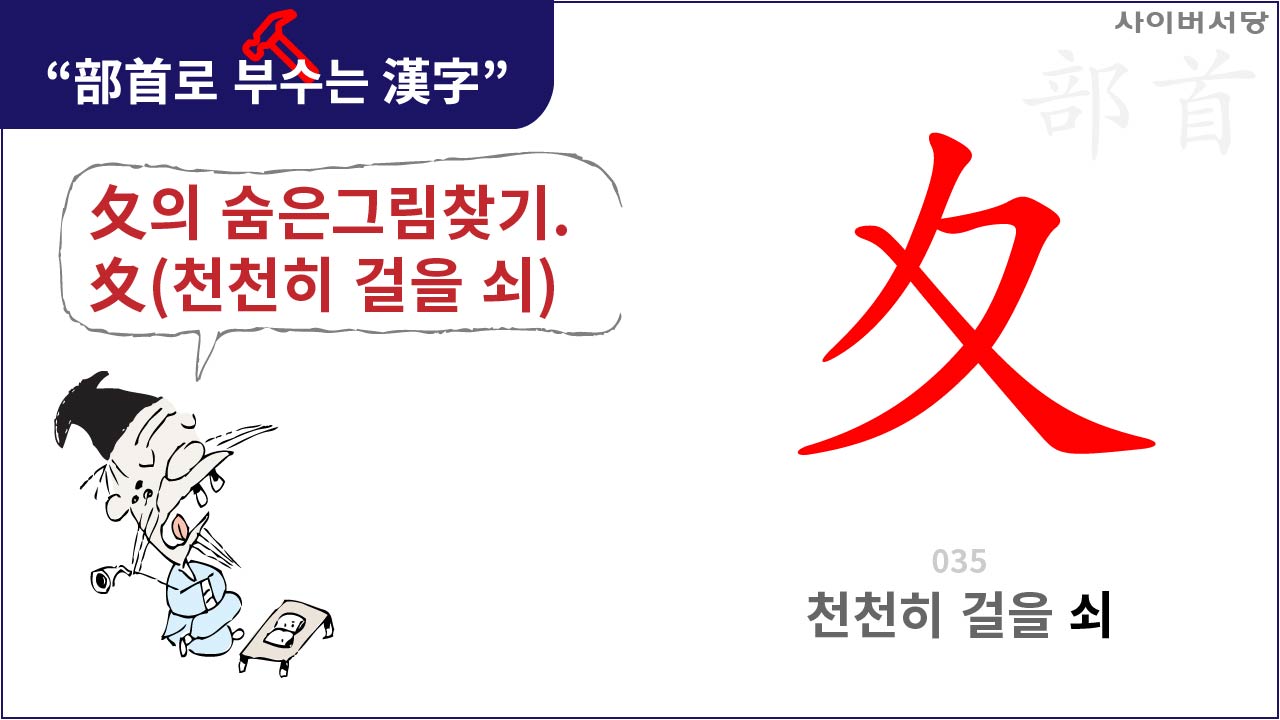

35. 夂의 숨은그림찾기 - 천천히 걸을 쇠(夊)

-

바로 위에 나온 夂와 매우 닮았다. 서로 다른 점이라면 왼쪽의 꼭지가 살짝 올라온 것만 서로 다를 뿐 소전(小篆)에서도 거의 동일한 자형으로 쓰였다. 이 글자 역시 夂와 동일하게 止의 뒤집어진 모습으로 천천히 걸을 수밖에 없는 온전치 못한 발모양을 표현하였다.

그런데 왜 이렇게 같은 한자라고 해도 전혀 무리가 없을 글자를 따로 부수를 만들었을까? 이 두 글자는 약간의 차이가 있는데, 夂는 주로 夆, 夈의 경우처럼 글자의 위에 쓰이며, 夊는 夏(여름 하), 夔(조심할 기)의 경우처럼 주로 아래에 쓰인다.

이 밖에도 발의 모양을 본뜬 글자로 步(걸음 보)가 있다. 지금은 마치 止와 小가 합쳐진 모양을 닮았지만 둘 다 발을 본떴다. 두 발을 앞으로 내디디며 나아가는 모습에서 ‘걷다’는 의미를 가지게 된 것이다. 여기서 의미가 파생되면 물을 건너다는 뜻의 涉(건널 섭)이 된다.글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인