자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 거북 귀

-

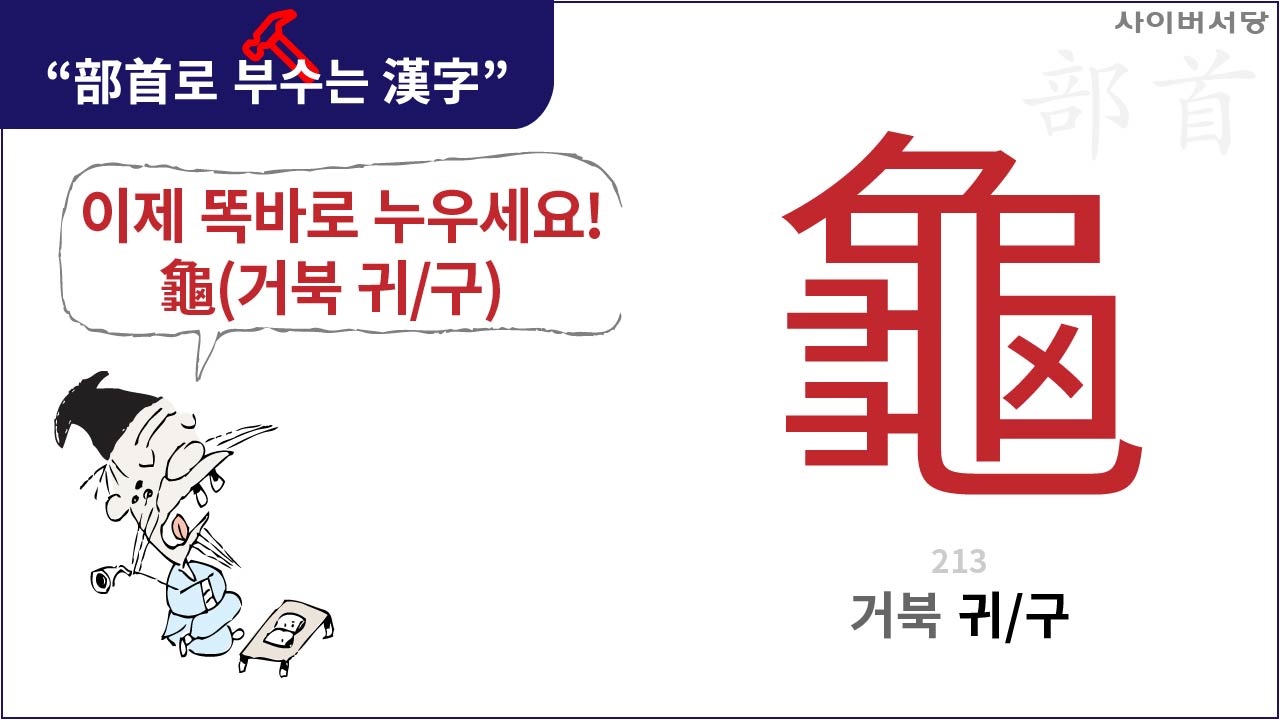

213. 이제 똑바로 누우세요! - 거북 귀(龜)

-

머리와 등껍질, 다리와 꼬리까지 선명하다. 은나라 때부터 거북은 신성한 동물로 여겨 점을 통해 천명(天命)을 인간 세상에 전해주는 동물로 여겨 그 이름도 귀복(龜卜)에서 유래되었다. 세상에 본보기가 되는 ‘귀감(龜鑑)’이란 말 역시 신성성을 띄고 있는 데서 온 말이다. 또한 거북이 등이 갈라져 있는 것에서 ‘터지다’는 뜻을 가진 균열(龜裂)의 의미로 쓰이기도 한다.

용왕에게는 아홉 아들들이 있는데 제각기 특성이 있다. 첫째 무거운 것을 등에 메기를 좋아하여 비석을 등에 지고 있는 비희(贔屭), 둘째 불을 끄는 능력이 뛰어나 전각의 지붕이나 비석의 이수를 장식하는 이문(螭吻), 셋째 소릴 지르는 것을 좋아하여 범종의 용뉴에 새기는 포뢰(蒲牢), 넷째 정의를 수호하는 것을 좋아하여 감옥이나 법정의 문에 새기는 폐한(狴犴), 다섯째 놀고먹기를 좋아하여 식욕을 경계하기 위해 솥이나 종에 새기는 도철(饕餮), 여섯째 물을 좋아하여 다리의 기둥에 새기는 공복(蚣蝮), 일곱째 살생을 좋아하여 칼 등이나 손잡이에 새기는 애자(睚眦), 여덟째 불과 연기를 좋아하여 향로에 새기는 산예(狻猊), 아홉째 닫기를 좋아하여 방문의 문고리에 새기는 초도(椒圖)가 있다.글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인