자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 이 치

-

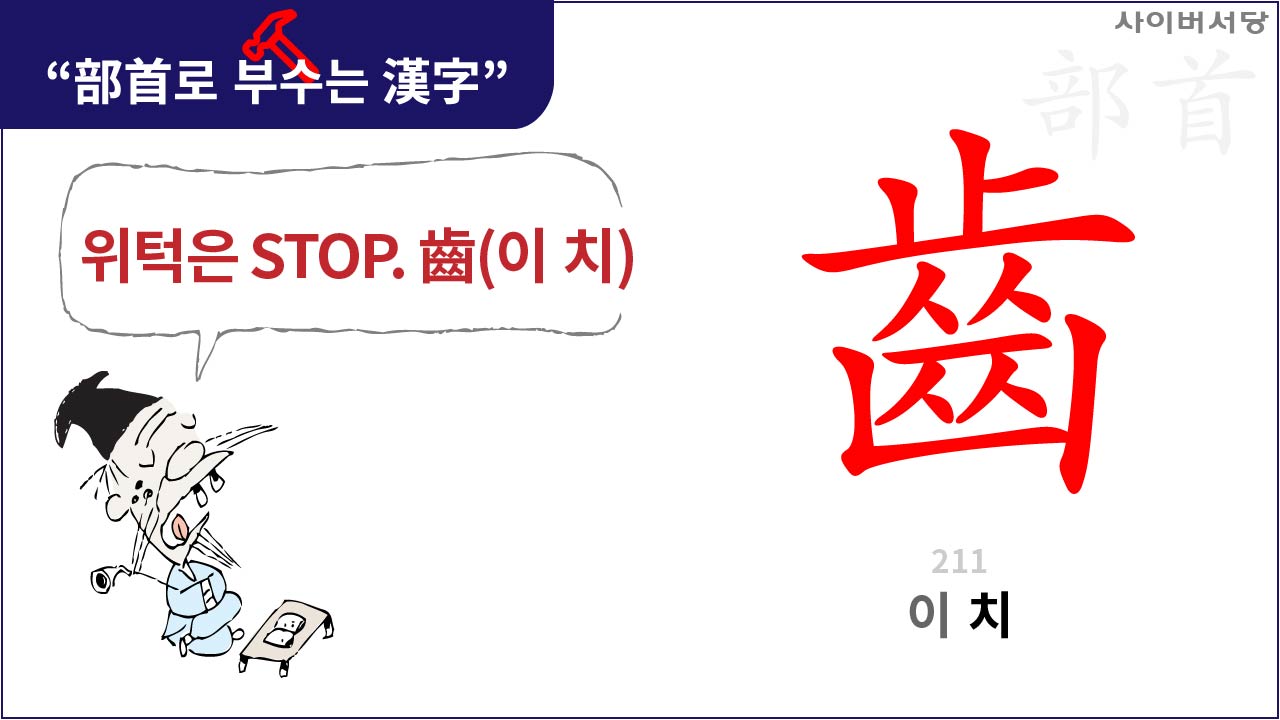

211. 위턱은 STOP - 이 치(齒)

-

止와 치아의 모양을 본뜬 나머지 글자로 구성된 형성자이다. 사람이든 짐승이든 위턱은 고정되어 있고 아래턱만 움직이며 저작(咀嚼) 운동을 한다. 때문에 齒의 윗부분은 고정되어 있음을 뜻하는 止로 구성되었다.

이빨의[齒] 개수로 우두머리로[令] 여기는 동물의 습관에서 온 齡(나이 령), 이빨을[齒] 서로[交] 깨무는 齩(깨물 교), 이의[齒] 바탕이[斦 : 모탕 은] 되는 齗(잇몸 은), 벌레[虫] 먹은 이빨[齒] 䶚(충치 구), 이빨이[齒] 바르지 못해 제 역할을 하지 못하고 어리석은[禺] 齵(이 바르지 못할 우), 어린아이의(兒) 이빨이[齒] 빠지고 다시 나는 齯(다시 난 이 예) 등이 있다.

이를 닦는 행위를 ‘양치질 한다’고 한다. 때문에 ‘양’자는 무슨 의미인지는 잘 몰라도 ‘치’는 이를 닦는 행위이니까 齒자가 들어간 단어로 잘못 알고 있는 사람들이 많다. 양치는 한자어 양지(楊枝)에서 유래된 말로 칫솔이 발명되기 전 버드나무 가지로 양치를 했음을 알게 하는 흔적이다. 《동의보감(東醫寶鑑)》에도, ‘버드나무를 끓인 물로 양치를 할 경우 치통을 멎게 한다.’는 기록이 있다.글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인