자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 비 우

-

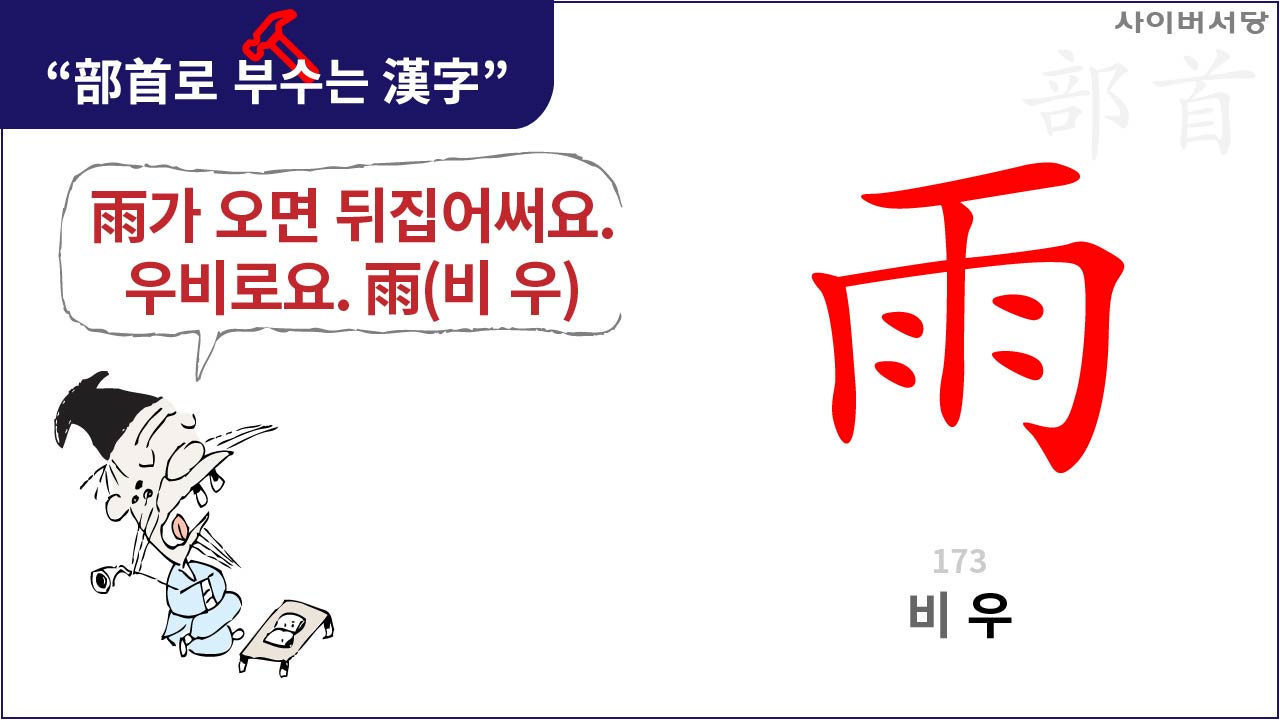

173. 雨(비 우)가 오면 雨를 뒤집어써요. 우비로요. - 비 우(雨)

-

하늘[一]에서 작은 빗방울들이 내리는 모양을 본떴다. 하늘은 존재는 하지만 일정한 형태나 틀이 없어 문자로 표현하기란 참으로 어려웠을 것이다. 그래서 현재의 天(하늘 천)자 역시 사람의[大] 머리위에 존재하는 것을 지사부호인 一로 표현하였다. 지금은 비에서 의미가 확장되어 기상현상을 이르는 말로 두루 쓰인다.

비가[雨] 내릴 때 뭉게뭉게 피어나는 구름기운[云]의 모양을 본뜬 雲(구름 운), 빗자루로[彗의 생략형인 彐] 쓸 수 있는 비를[雨] 이르는 雪(눈 설), 비가[雨] 내릴 때 번개가[申] 치는 電(번개 전), 비가[雨] 내리기를[下] 바라며 지내는 제사인 雫(기우제 우) 등이 있다.

조선시대 비가 오는 날이면 기름먹인 종이로 만든 큰 삿갓을 쓰고 나무로 만든 나막신이나 징신을 신었다. 나막신은 가죽신이나 짚신을 신은 채 그 위에 신는 것으로 보기에는 매우 커 보인다. 이를 모르는 사람들은 예전사람들은 유달리 발이 컸다고 잘못 알고 있는 사람들이 많다. 징신은 기름먹인 종이바닥에 징[쇠못]을 박아 만든 것으로 진땅에 신는다고 하여 진신이라고도 부른다.글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인