자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 수레 거/차

-

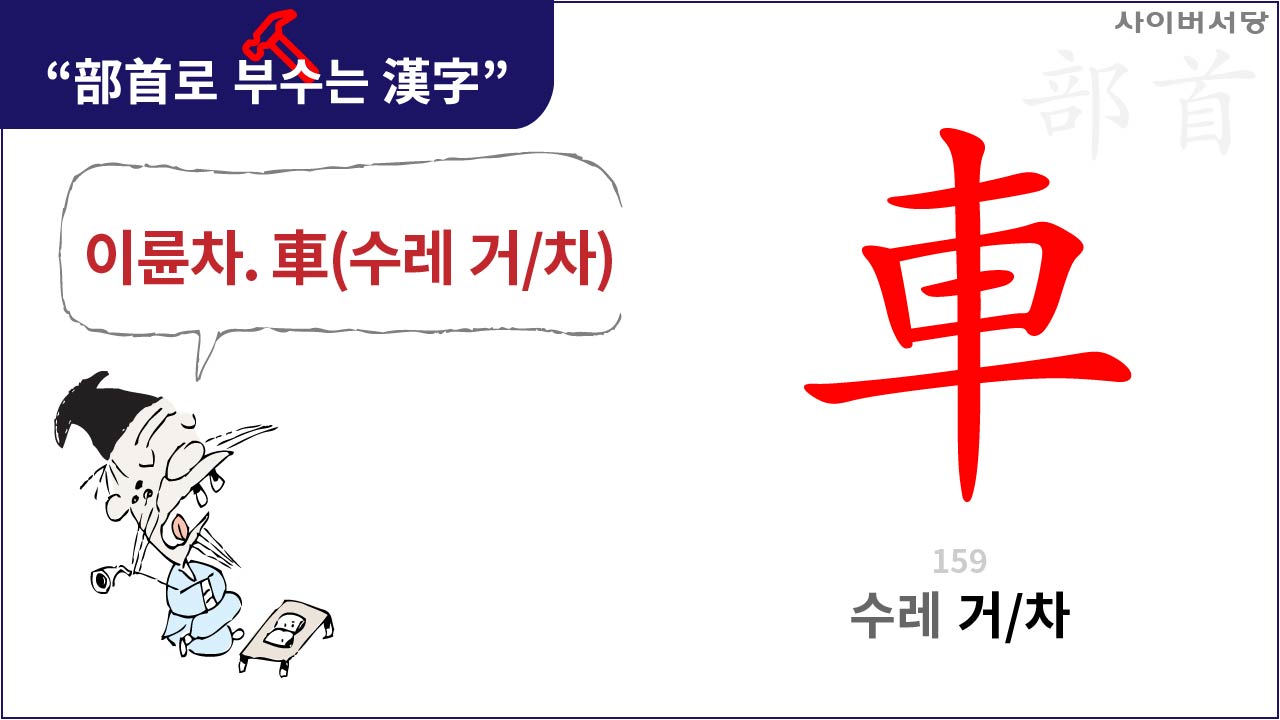

159. 이륜차 - 수레 거/차(車)

-

짐을 적재한 곳[曰]과 양쪽 두 바퀴[二], 그리고 그 바퀴를 서로 연결하는 굴대[丨]가 합쳐진 글자이다. 결론적으로 말하면 바퀴가 둘 달린 이륜수레이다.

조선시대에는 수레의 활용이 그리 많지 않았다. 이는 도로가 그만큼 발달하지 않았다는 증거이기도 하다. 이는 당시 사람들의 인식 속에 철저히 사농공상(士農工商)의 순서로 그 중요도가 매겨진 것에도 원인이 있다고 하겠다. 때문에 상업 활동의 가장 기본이라고 할 수 있는 도로를 정비하는데 그 만큼 신경을 쓰지 않은 것이다.

사극의 단골손님처럼 나오는 주막(酒幕)에 대해서 지금 사람들은 조선시대 전반에 걸쳐서 존재한 것처럼 생각을 하겠지만 물자의 이동이 그다지 많지 않고 여행객들이 많지 않은 소규모 마을에서는 수지타산(收支打算)이 맞지 않아 결코 존재할 수 없는 숙박시설이었다.

위장막으로[冖] 수레를[車] 덮어 적에게 노출되지 않게 한 軍(군사 군), 바퀴가[侖] 달린 수레의[車] 뜻을 가진 輪(바퀴 윤), 수레를[車] 앞과 뒤에서 마주 들고 있는[舁] 모습을 본뜬 輿(수레 여) 등이 있다.글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인