자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 몸 신

-

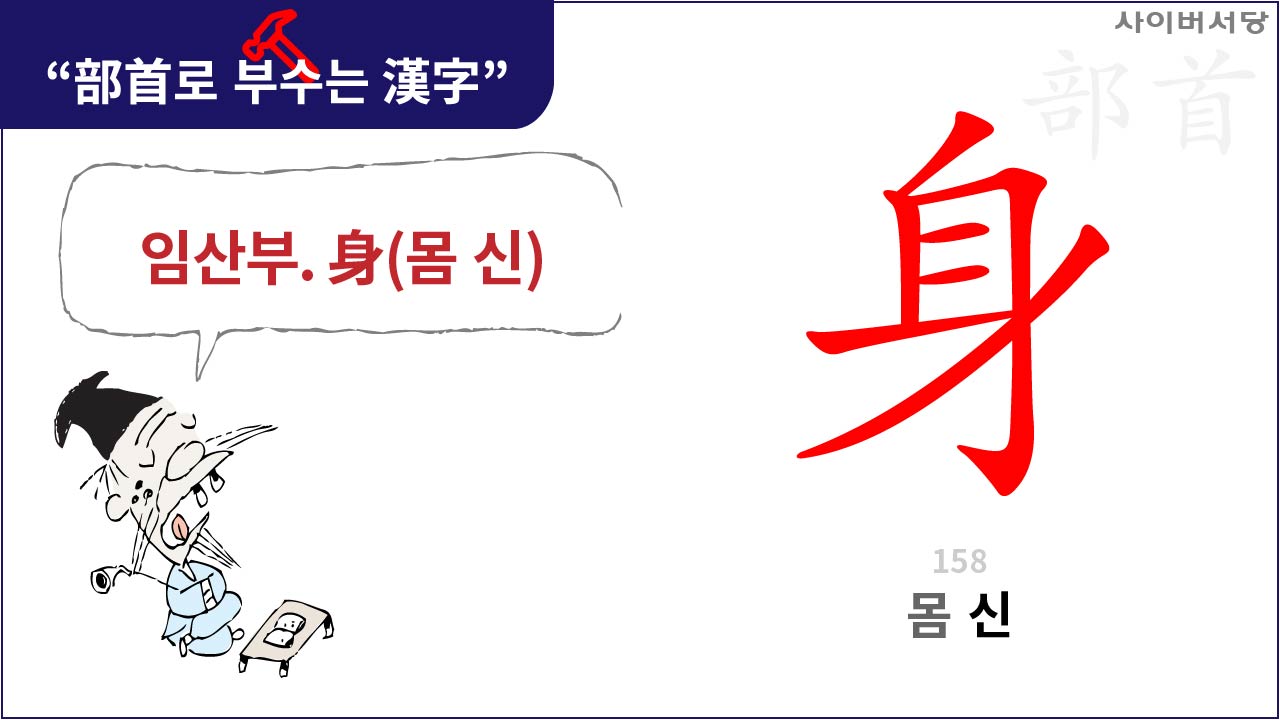

158. 임산부 - 몸 신(身)

-

갑골문에서는 임신한 여자의 몸을 표현하였다. 그런데 지금은 ‘임신’이란 뜻은 없어지고 ‘몸’만 남았다. 그래서 오늘날 㑗(아이 밴 몸 신)으로 身을 대신하고 있다.

조선시대에는 남자 아이를 우선하는 사상이 강했다. 어느 누구의 강요도 아니고 바람도 아니었지만 자연스럽게 사회 전반에 자리했던 것으로 남자만이 세상에 나가 벼슬하고 집안을 일으킬 수 있었으니 남자든 여자든 모두가 희생양이었다. 이러한 의식은 뱃속의 여자아이를 남자아이로 성별을 바꿀 수 있는 방법으로 《동의보감(東醫寶鑑)》에, “임신한 지 3개월이 지나면 태아를 ‘막 생겨난 태아[始胎]’라고 하는데, 이때는 혈맥이 아직 흐르지 않아 모양이 만들어지고 변하게 된다. 이때에 남녀의 구분이 정해지지 않으니 약을 먹거나 방술을 사용하면 사내를 얻을 수 있다.”라고 소개하고 있다. 이러한 방법이 얼마나 효과가 있었는지는 모르겠지만 많은 사람들이 아들을 낳기 위한 의식의 발로라 하겠다. 또한 조선후기 빙허각(憑虛閣) 이씨가 엮은 여성생활백과서인 《규합총서(閨閤叢書)》에도, ‘백일동안 활시위를 허리에 띠면 딸을 아들로 바꿀 수 있다’거나 ‘남편이 동쪽으로 향한 복숭아 가지로 도끼자루를 만들어 임산부에게 주는’ 등 많은 묘술들이 전해지도 했다.

내 몸에서[身] 분리된[分] 존재인 躮(내 자식 분), 몸을[身] 단정히 하고 서[立]있는 䠴(몸가짐이 단정할 친), 손을[手] 뻗어 몸을[身] 활짝 펴서 기지개를 켜고 있는 㧶(기지개 켤 갱)이 있다.글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인