자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 달릴 주

-

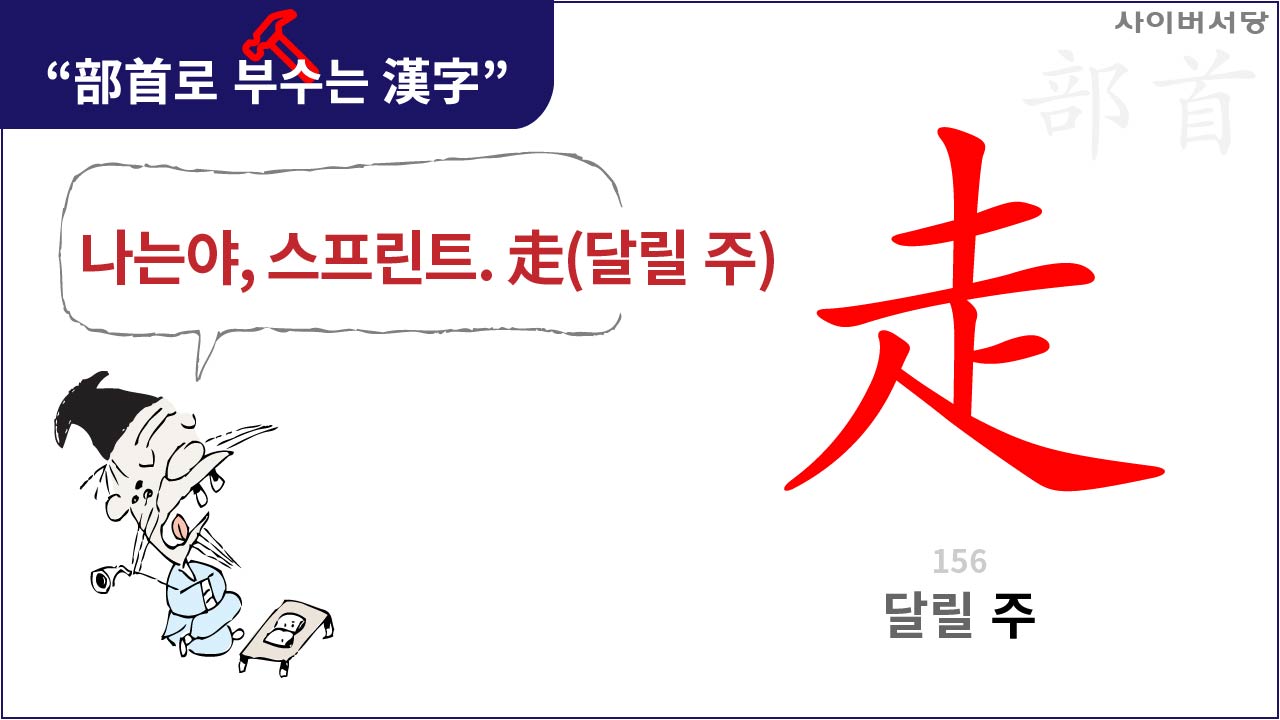

156. 나는야, 스프린트 - 달릴 주(走)

-

土와 足의 결합이 아닌 大와 足의 결합이다. 발을[足] 크게[大] 내디뎌 달리는 상황을 본떴다. 䟅(잠시 잠)의 경우처럼 아래에 붙는 글꼴을 제외하고는 99%는 왼쪽에 붙어 부수의 역할을 하고 있다.

예컨대 달리기[走] 위해 몸[己]을 일으키는 동작을 표현한 起(일어날 기), 자신의 욕구를 취[取]하기 달려[走] 나아가 다다른다는 뜻을 가진 趣(다다를 취, 달릴 취), 달려[走] 뛰어 넘다는 뜻과 발음을 가진 戉(도끼 월)이 합쳐진 越(넘을 월)이 있다.

《고려사절요(高麗史節要)》에, “관아에서 급한 명령을 전할 때 팔뚝에 끈으로 단단히 매고 종이로 묶어서 서울로 보냈다.”고 하였다. 가장 빨리 달리는 사람을 골라 그의 팔을 묶어 피를 통하지 않게 하면 팔이 저려 빨리 내저을 수 밖에 없고 그로 인하여 빨리 걷게 된다는 무지막지한 발상에서 나온 것으로 이를 ‘봉비(封臂)’라고 했다.글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인