자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 옷 의

-

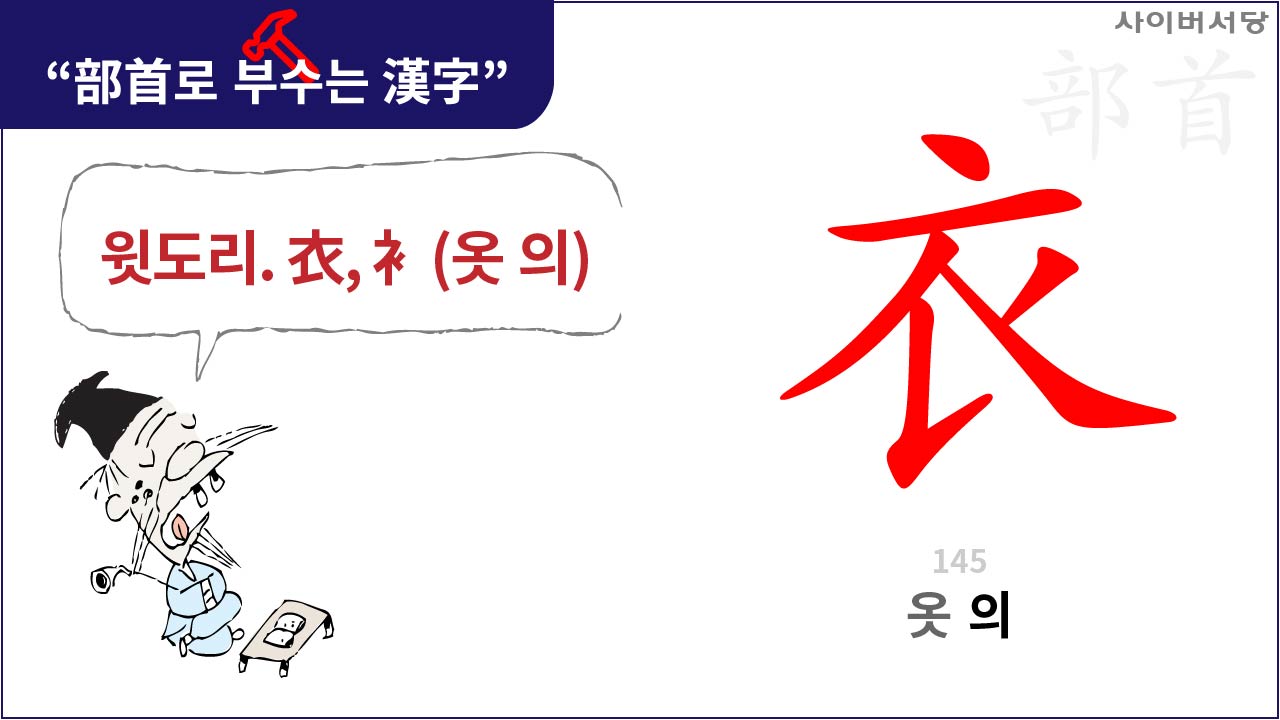

145. 윗도리 - 옷 의(衣)

-

옷깃과 양쪽으로 포갠 옷고름이 있는 윗도리의 모양을 본떴다. 아랫도리를 이르는 裳(치마 상)과는 반대의 뜻을 가진 글자이다. 한때 여자들의 옷을 지어 파는 가게를 의상실(衣裳室)이라고 흔히 불렀는데 요사이는 이름만으로는 무엇을 파는 곳인지 조차 가늠할 수 없는 곳들도 즐비하다.

衣자는 일반적으로 다른 글자와 합쳐질 때는 아래위로 사이가 벌어지고 그 사이에 합체되는 글자가 들어간다. 예컨대 裵(옷 치렁치렁할 배)의 경우, 뜻을 결정한 衣가 아래위로 나누어지고 그 사이에 발음을 결정한 非(아닐 비)가 들어갔다. 哀(슬플 애), 衾(이불 금) 등의 경우도 마찬가지이다.

조선시대에는 신분에 따라 옷의 색깔이나 형태가 달랐다. 이는 어느 특정한 지역이나 시대에 국한되는 것이 아니라 동서고금(東西古今)을 통해 두루 적용이 되는 원칙이었다. 조선후기 남자들에게 도포(道袍)가 유행하였고, 두루마기는 19세기에 와서 유행하였다. 여자들의 짧은 저고리는 기방(妓房)에서 시작되었지만 점차 양반집 아녀자들에게 까지 유행하여, 조선후기에 이르면 모든 여자들이 짧은 저고리를 착용하였다. 아름다움을 추구하는 인간의 욕망은 예나 지금이나 마찬가지이다.글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인