자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 피 혈

-

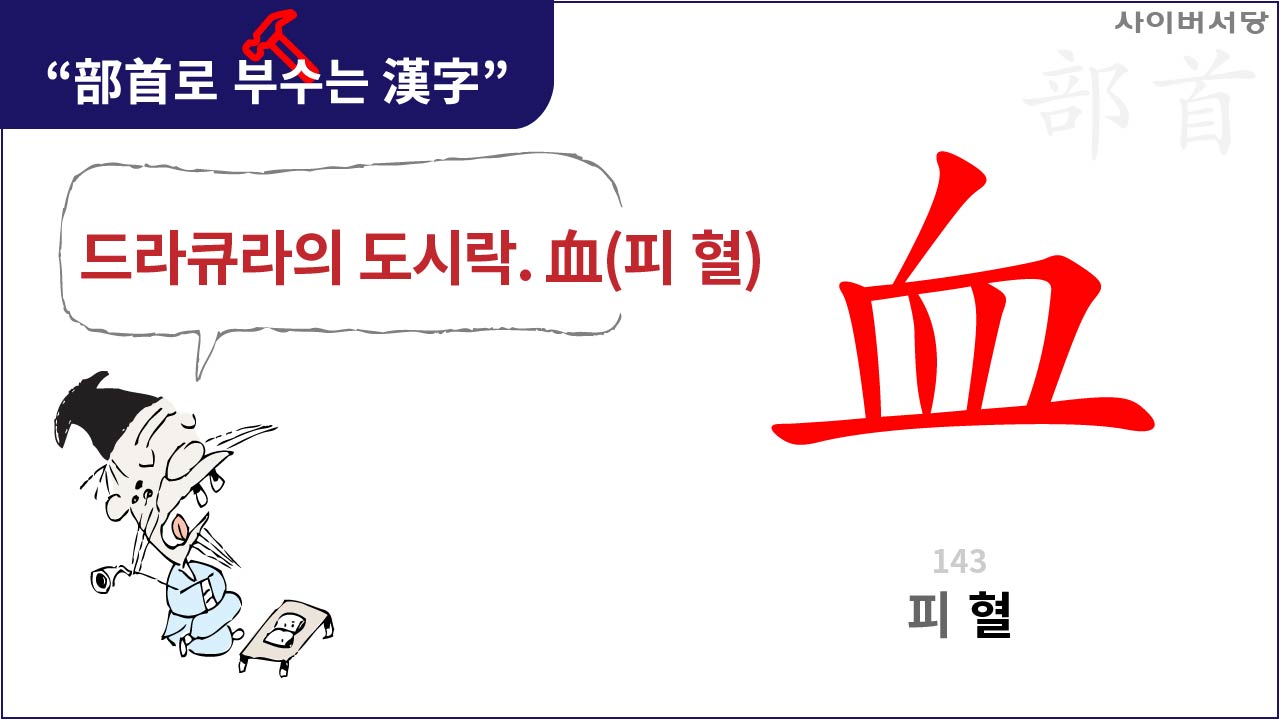

143. 드라큐라의 도시락 - 피 혈(血)

-

그릇[皿]에 한 방울의 피[丶]가 떨어지고 있는 모양을 본떴다. 피는 일정한 형태나 모양이 없어 글자를 만들기까지 수많은 고민이 있었을 것이다. 《설문해자(說文解字)》에는 희생(犧牲)을 잡아 그 피를 그릇에 담아 제사를 지내는 것이라고 하였다. 또한 나라에 큰 제사를 혈식(血食)이라고 하여 그 행사에는 반드시 생고기를 희생으로 사용하였다. 이는 이전에 나왔던 신탁[ㅜ]의 위에 놓은 희생[ㅡ]에서 떨어지는 핏방울[꓆]의 모양을 본뜬 시(示)와 그 맥이 통한다.

또한 두 나라간의 외교적 규약이 있을 때면 반드시 짐승의 피를 그릇에 담아 입술에 묻힌 다음 맹세를 하였는데 이를 삽혈(歃血)이라고 하는데, ‘맹세하다’는 의미로 쓰이는 盟(맹세할 맹)에서도 그 흔적을 엿볼 수 있다. 이는 붉은 피처럼 변치 않는 단심(丹心)을 표시한 것이다.

피[血]를 흘리는 사람을 보면 마음[忄] 속에서 구휼하고 싶은 마음이 절로 생기는 恤(구휼할 휼), 피[血]를 흘리며 크게 입을 벌리고[欠] 울고 있는 모습을 본뜬 欰(울 혈)이 있다. 그런데 간혹 처음의 글자모양이 변하여 잘못 편제된 부수도 있는데 衆(무리 중)이 그 대표적인 경우이다. 이는 원래 태양[日] 아래 여러 사람[众]이 함께 있는 모습이었지만 지금은 日이 血로 바뀌어 원래의 뜻은 없어지고 말았다글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인