자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 이지러질 천

-

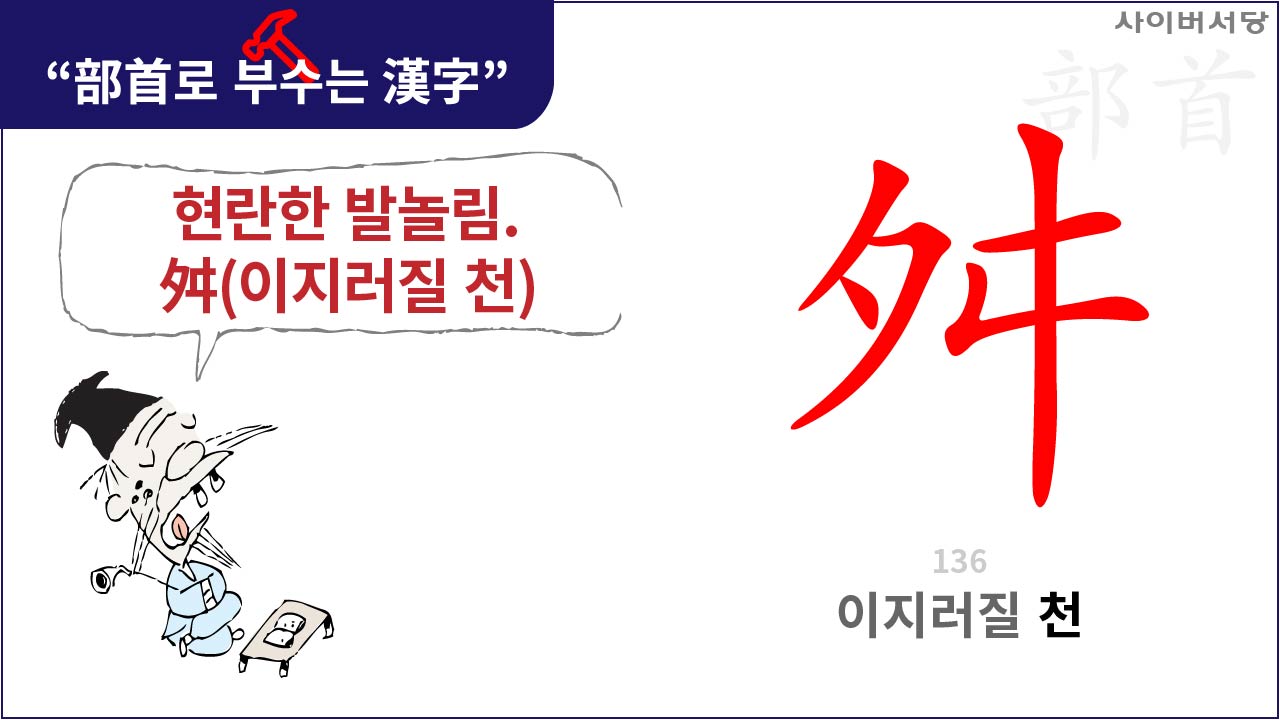

136. 현란한 발놀림 - 이지러질 천(舛)

-

양발의 모양을 본떴다. 예컨대 韋(가죽/감쌀 위)의 어떠한 지역[口]을 에워싸고 있는 두 발[夕㐄]의 모양을 본떴다. 舞(춤출 무)의 아랫부분을 구성하고 있는 舛자 역시 현란한 발놀림을 통한 인간감정의 발로를 의미한다.

舜(순임금 순)은 오늘날 해서의 자형만으로 만들어졌을 때 의미를 파악한다는 것은 보통 어려운 일이 아니다. 고문에서는 舜자가 커다란 머리[匚]를 가진 사람이 활활 타오르는 불꽃[炎]을 쥐고 두 발[舛]로 춤을 추고 있는 상황을 본뜬 䑞의 형태로 확인되는데 신에게 기원하는 신적인 영력을 지닌 사람의 의미로 풀이된다.

춤을 춘다는 것은 가장 원시적이면서도 적나라한 감정표현으로, 《시경(詩經)》에 시(詩)에서 말로, 말에서 감탄으로, 감탄에서 노래로, 노래에서 춤으로 발전한다고 하였으니 시를 몸으로 표한 한 것이 춤이라고 해도 과언이 아니다.글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인