자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 신하 신

-

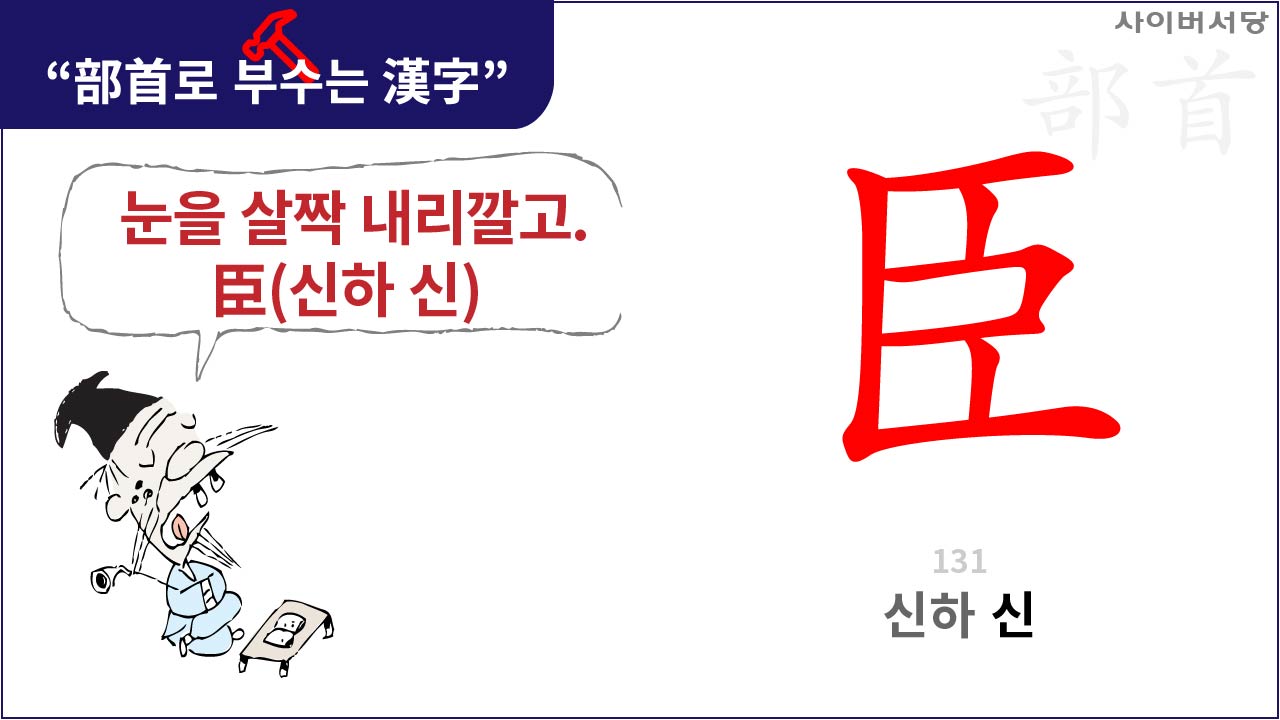

131. 눈을 살짝 내리깔고 - 신하 신(臣)

-

갑골문에서는 눈을 본뜬 目(눈 목)자가 옆으로 약간 돌아간 형태를 본떴다. 절대 권력자와 눈을 마주치지 못하고 아래로 살짝 내리깔고 있는 상황을 본떠 신하임을 나타냈다. 監(볼 감)자 역시 맑은 물을 받아 놓은 그릇에 고개를 숙여 얼굴을 비춰보는 모습을 본떴는데 여기서의 臣자 역시 아래로 눈을 내리 깔고 있는 모습은 동일하다.

조선말에 서양 선교사들이 우리나라에 왔을 당시 고종이 궁궐바깥을 나들이 할 일이 있었다. 이 사실을 미리 안 선교사들은 임금의 얼굴을 접견한다는 설렘으로 무척이나 기대가 컸었다. 그렇지만 백성들 틈에서 머리를 숙인 채 임금의 행차가 지나갈 때까지 고개도 들지 못해 임금의 얼굴은커녕 임금이 타고 있던 가마도 제대로 보지 못했다고 하니 그 실망감이란 말로 할 수 없었을 것이다.

臣의 부수에 속하는 대표적인 글자로, 臨(임할 임), 臥(누울 와) 등이 있다. 臨은 아래로 눈을 내리 깔고[臣] 있는 사람이 여러 가지 물건[品]을 자세히 살피기 위해서 ‘임하다’는 의미를 가졌고, 臥는 책상 등에 기대어 잠깐 눈[臣]을 붙이고 있는 사람[人]의 모습을 본떠 자리를 깔고 누워 잔다는 의미인 寢(잠잘 침)과 구분하였다.글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인