자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 쟁기 뢰

-

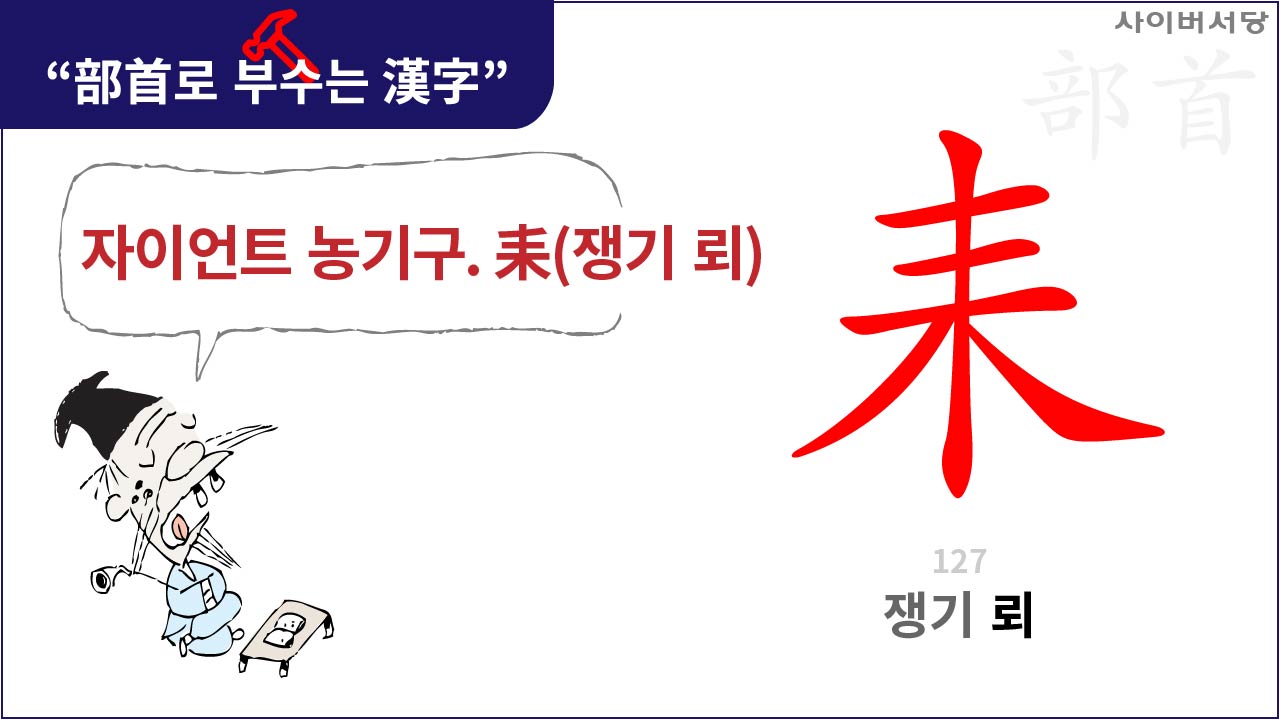

127. 자이언트 농기구 - 쟁기 뢰(耒)

-

논밭을 가는 농기구인 쟁기의 모양을 본뜬 글자로 농기구 중에서도 상당히 크다. 나무[木]로 자루를 만들고 땅에 닿는 부분에는 보습(삽과 같은 모양의 납작한 쇠)을 덧대 나무도 상하지 않으면서 땅을 파기에도 용이한 모양을 고안해 냈다. 지금은 마치 丿과 未가 합쳐진 모양을 가졌지만 갑골문에서는 마치 따비와 비슷한 농기구의 형태이다. 때문에 耒를 부수로 하는 글자들은 하나같이 모두 농사와 관련되었다.

耕(밭갈 경)은 쟁기의 모양인 耒와 발음을 결정한 井(우물 정)이 합쳐졌고, 耘(김맬 운) 역시 耒에서 뜻을 云(이를 운)에서 발음을 결정하였다.

우리 조상들이 농사를 지을 때 소를 이용했다는 기록은 《삼국사기》와 《삼국유사》에 단편적으로 남아 있는데, 《삼국유사》에는 ‘쟁기와 보습을 만들었다[製犁耜]’, 《삼국사기》에는 ‘처음으로 소를 이용하여 밭을 갈았다[始用牛耕]’라고 한 것으로 보아 지증왕 무렵 우경(牛耕)이 시작된 것으로 보인다.글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인