자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 말이을 이

-

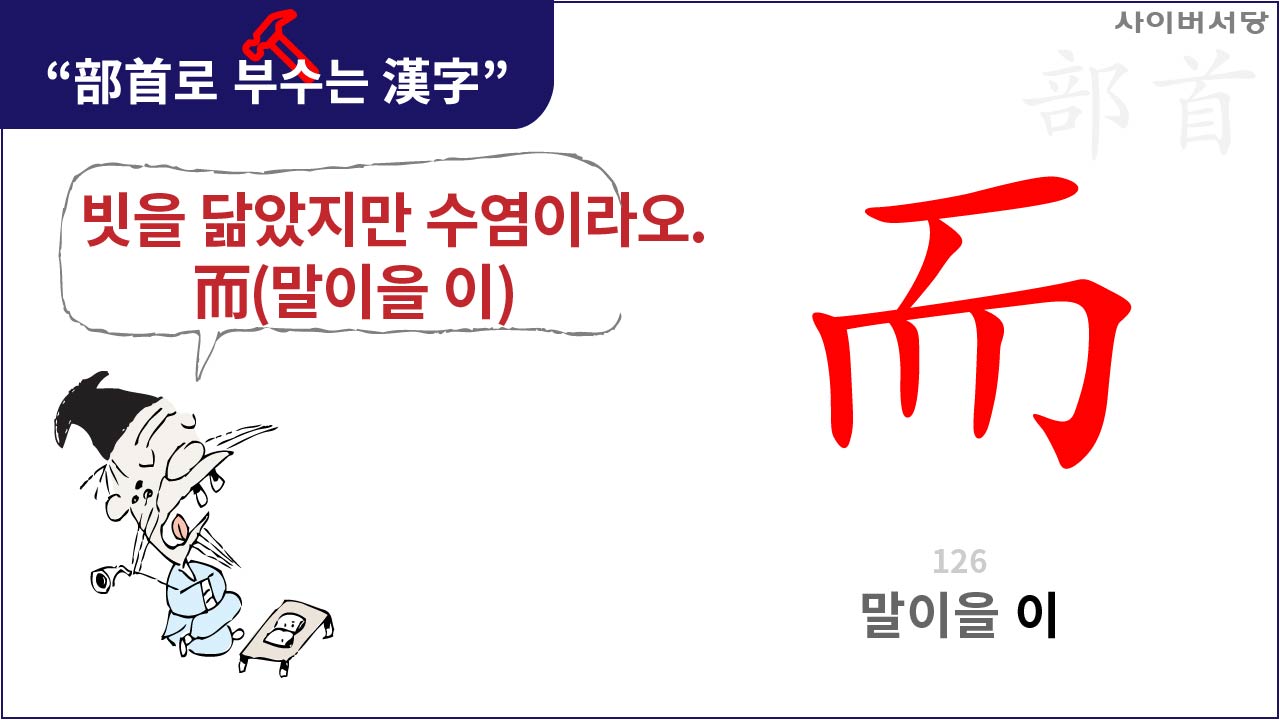

126. 빗을 닮았지만 수염이라오 - 말이을 이(而)

-

턱에서 가슴까지 길게 이어진 수염(鬚髥)의 모습을 본떴다. 그래서 ‘말을 잇다’는 뜻 과 동시에 ‘구레나룻’이라는 의미로도 쓰인다. 耐(견딜 내)는 수염을 손으로 잡아 뽑고 있는 형벌로 이를 참고 ‘견디다’는 의미를 가졌다.

동서양을 막론하고 수염은 곧 남자의 상징으로 여겼던 시절이 있었는데 중앙아시아의 유목민들이나 중동권이 대표적이다. 특히 터키는 오늘날까지도 수염이 없으면 동성애자라고 인식을 한다거나 아랍에서는 서구문화에 대한 반감으로 면도에 대한 좋지 않은 인식을 가지고 있다고 한다.

우리조상이 가졌던 수염에 대한 인식도 다른 나라와 별반 다르지 않았다. 고려 의종 때 일어난 무신정변(武臣政變)은 귀신을 쫓는 나례(儺禮) 행사 때 김돈중이 정중부의 수염을 태운 것이 도화선이 되었다. 물론 수염 때문이라기에는 다소 무리인 점이 없지는 않지만 당시 수염에 대한 남자들, 특히 권력자들 인식 속에는 수염이 어떠한 자리를 차지하고 있는지 확인할 수 있는 대표적인 사건이다.글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인