자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 짐승발자국 유

-

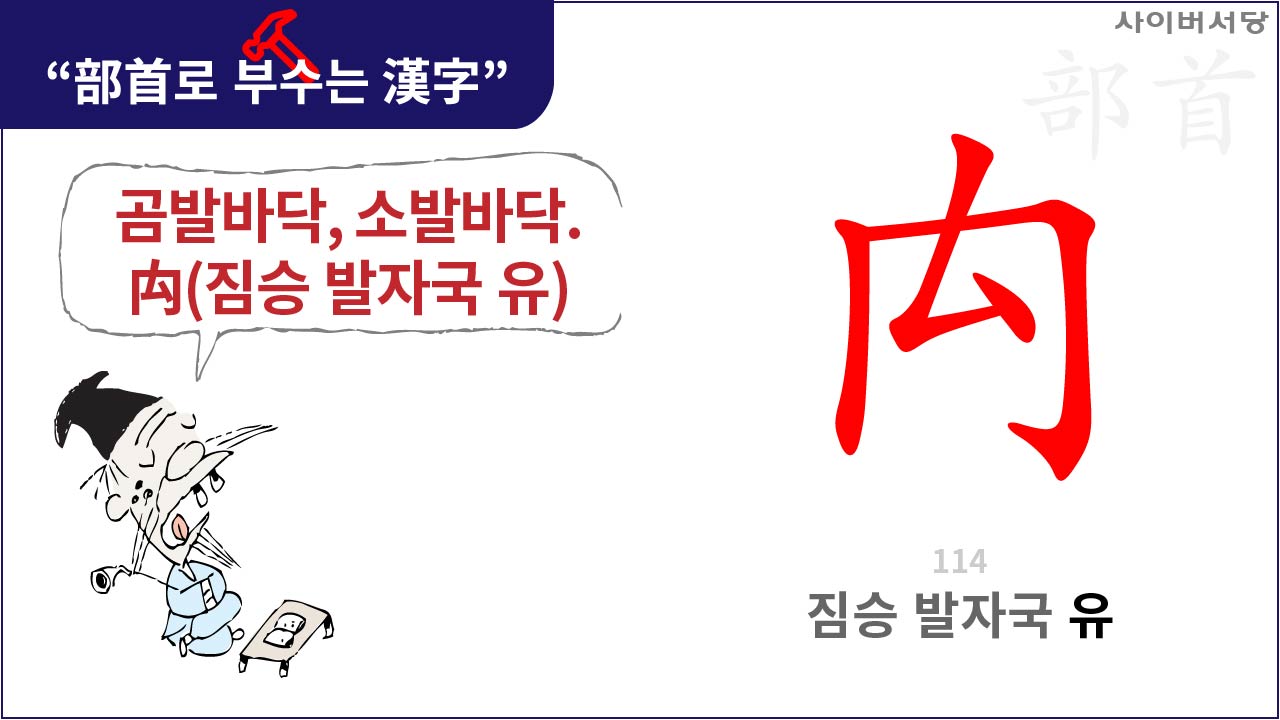

114. 곰발바닥, 소발바닥 - 짐승발자국 유(禸)

-

진흙에 찍힌 선명한 짐승의 발바닥 모양을 본떠 만든 글자로 알려져 있다. 《설문해자(說文解字)》 서문에 따르면 “황제의 사관이었던 창힐이 새나 짐승의 발바닥 모양을 보고 서로 다른 차이를 알아내어 처음으로 글자를 만들었다.”고 하였다. 전설 같은 이 말을 모두 믿을 수는 없겠지만 누구가가 처음 글자를 만들었을 때의 제자(制字) 원리를 상상케 하기에는 충분한 근거가 된다.

지금의 말의 편자를 상상해 보면 테두리[冂]를, 양쪽으로 갈라진 소의 발바닥을 상상해보면 厶의 형태를 가늠할 수 있다. 그러나 이 역시 단순히 추증일 뿐 어느 특정한 짐승 발자국의 모양을 본떴다고 보기에도 어렵다.

禸는 오늘날 유린(蹂躪)이라고 할 때의 蹂(밟을 유)자의 원래의 글자로 밟는 행위에서 생기는 발자국의 의미를 가졌다. 禸는 단독으로는 쓰이기 않고 다른 글자와 합하여 벌레, 짐승 등의 뜻으로 주로 쓰이는데, 예를 들면 禹(벌레 우), 禺(긴 꼬리 원숭이 우), 禽(날짐승 금) 등의 경우이다.

글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인