자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 보일 시

-

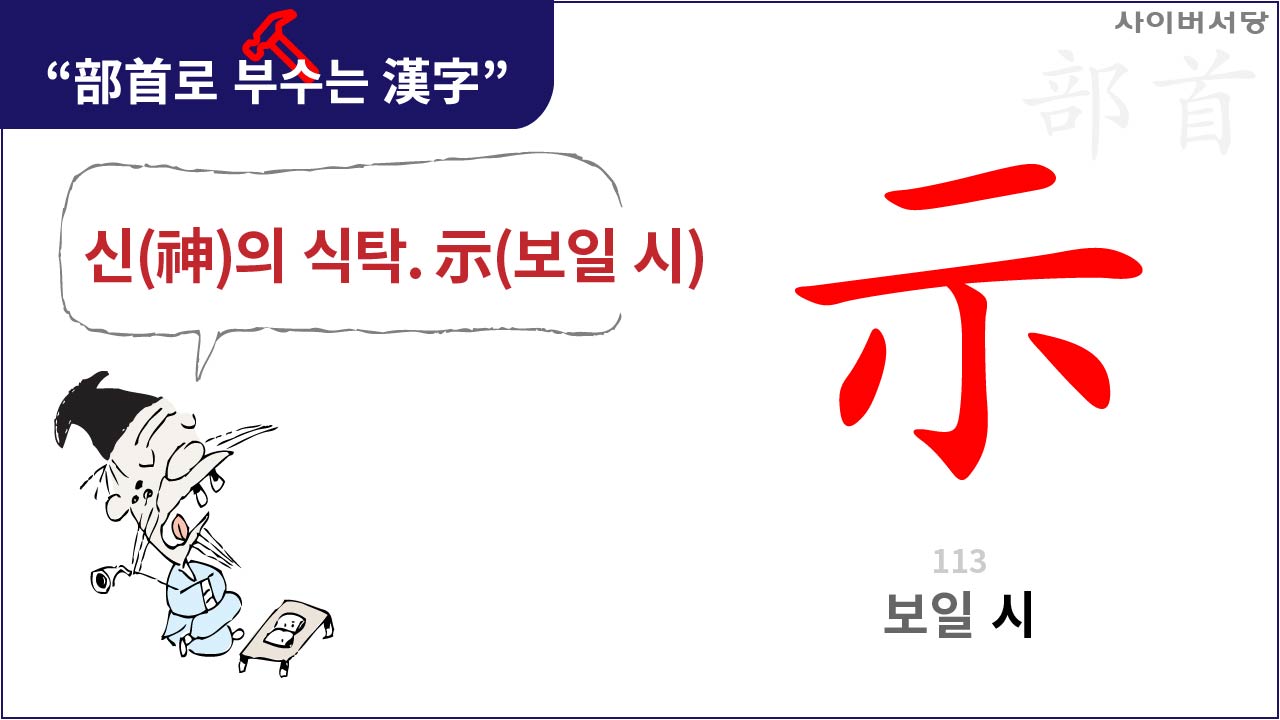

113. 신(神)의 식탁 - 보일 시(示)

-

‘보이다’는 뜻을 가진 示자는 갑골문에서는 희생을 올려두는 탁자인 ㅜ와 희생에서 떨어지는 작은 핏방울의 모양이 합쳐진 모양으로 표현되었다. 오늘날에도 큰 제사에는 삶지 않은 생고기를 희생으로 사용하는 것처럼 그 옛날에도 제사에는 반드시 막 잡은 짐승의 고기를 제물로 사용하였는데 이러한 전통은 동서양 모두에 존재했던 문화적 습성이다. 때문에 示를 부수로 거느리고 있는 대부분의 글자들은 신(神)과 직접이든 간접이든 관련이 있다.

이미 언급한 바와 마찬가지로 示는 ‘보이다’는 뜻을 가졌는데, 허신(許愼)은 《설문해자(說文解字)》에서 이 글자를 二[上]과 川[三이 세워진 형태]의 합체자로 인식을 하고 하늘 위에 있는 3개의 행성[해, 달, 별]이 사람들에게 ‘세상사를 나타내 보인다’는 의미로 해석을 하였다. 점성술이 발달했던 그 옛날의 관점에서 이해가 되었을 글자풀이지만 이 역시 억지 주장이었다.

오늘날의 해석으로는 조상이든 산천(山川)이든 제사를 드리는 목적은 바로 제사를 통하여 신의 메시지를 얻고자 하는 관념에서 벗어나지 않는다. 이는 인간이 인간으로서 해결하지 못하는 한계를 극복하기 위한 또 하나의 방편이었다. 중요한 결정을 내릴 즈음 신의 의사를 물어 그 결과에 따라 행동함으로써 인간의 결정을 신의 결정으로, 개인의 결정을 공적인 결정으로 치환하면서 자신의 뜻이 바로 신의 뜻임을 공적으로 인정받는 행위의 하나였다.글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인