자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 그릇 명

-

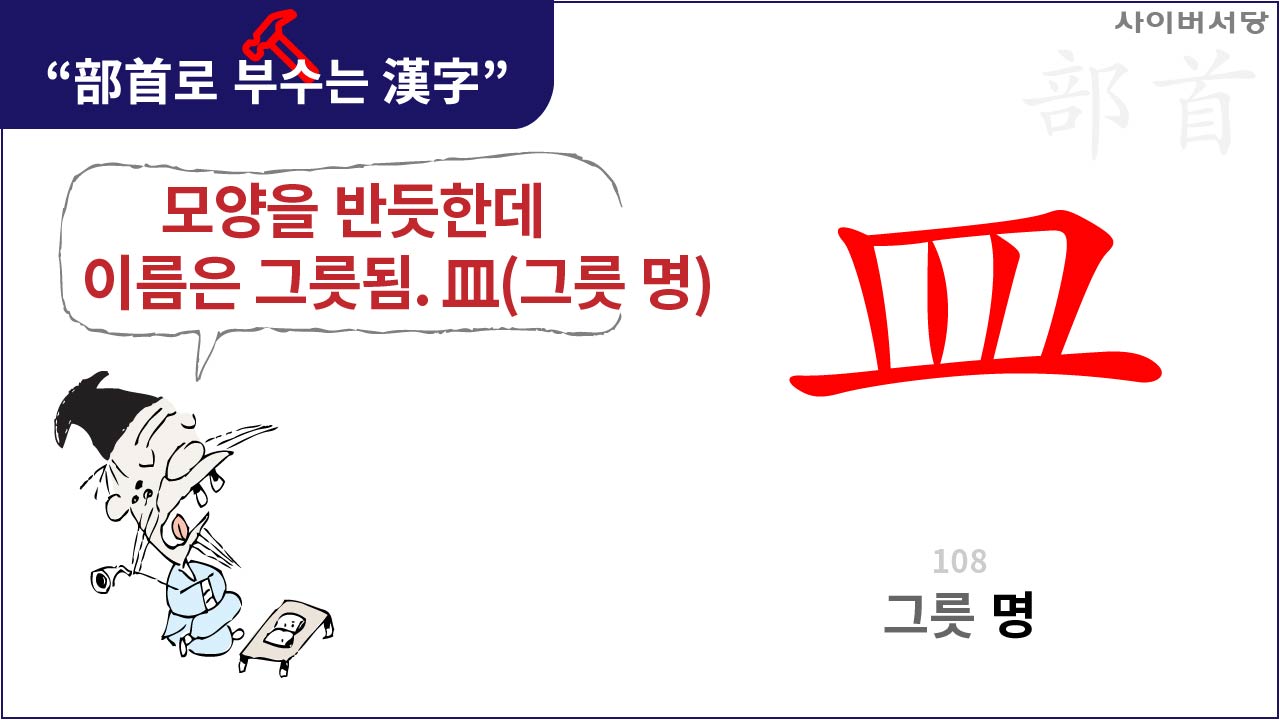

108. 모양을 반듯한데 이름은 그릇됨 - 그릇 명(皿)

-

바닥[一]이 판판한 그릇의 모양을 본떴다. 일반적으로 밥그릇을 비롯한 대야 등 물건이나 음식을 담아두는 용기를 모두 그릇이라는 범주에 포함된다. 때문에 盃(잔 배), 益(더할 익), 盥(대야 관), 盛(담을/성할 성) 등의 경우처럼 직접적으로 그릇을 이르거나 그릇의 용도에 따른 뜻들이 대부분을 차지한다.

예컨대 益의 경우 그릇[皿]에 물[水]을 더하고 있는 상태를 본떠 ‘더 보태다’는 의미를 가졌다. 여기서 그릇에 물을 더 더하면 ‘물이 넘치다’는 뜻을 가진 溢로 글자가 진화한다. 또한 盥은 양손으로 대야[皿]에서 물[水]을 뜨고 있는 모습을 본떠 ‘세수하다’, ‘세숫대야’라는 의미로 쓰였고, 盛 역시 발음을 가진 成(이룰 성)과 그릇[皿]에 ‘가득 담다’는 뜻을 가진 글자로 쓰이고 있다.

그릇 중에도 음식을 담는 용도로 쓰이는 경우도 있지만 그릇을 받치는 장식으로 쓰이는 ‘쟁반’이 있다. 한자로 錚盤이라고 쓴다. 錚은 악기의 일종인 ‘징’의 뜻을 가진 글자로 그 모양이 징처럼 납작하고 오목한데서 파생된 뜻이다.

글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인