자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 필 필

-

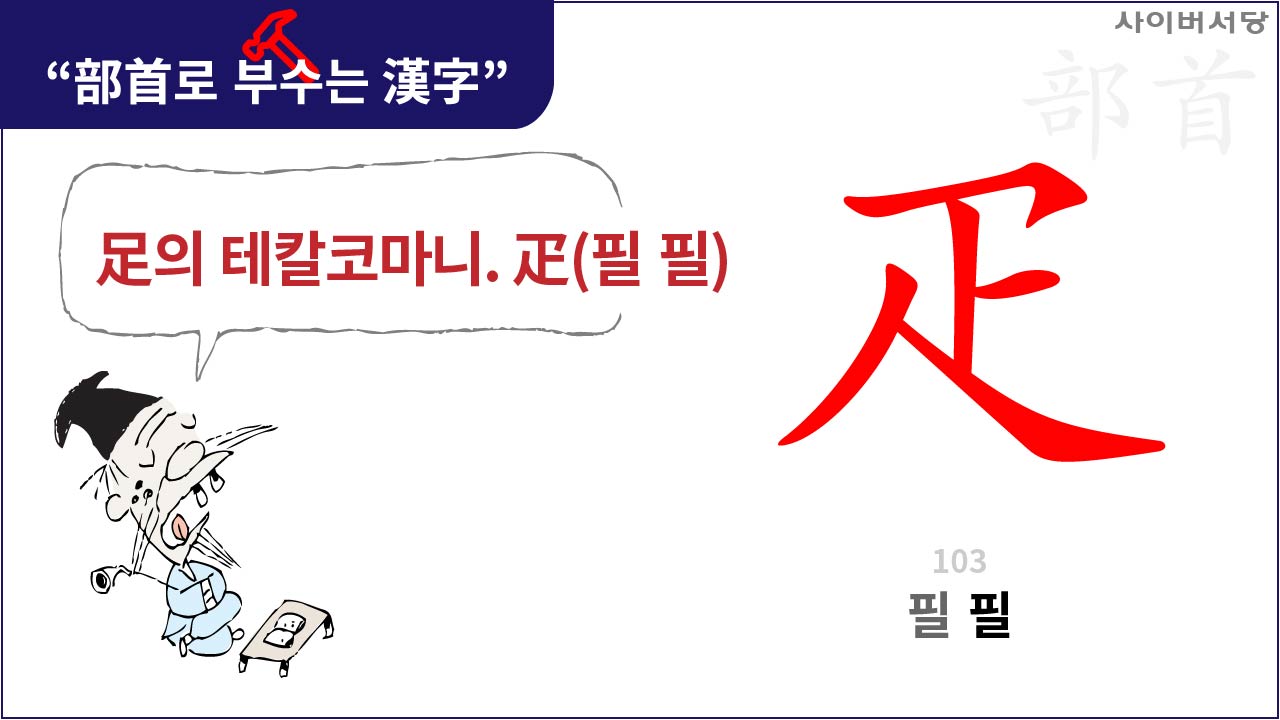

103. 足의 테칼코마니. 필 필 - 필 필(疋)

-

발의 모양을 본뜬 足(발 족)과 매우 흡사하다. 글자의 모양과 생성원리로 본다면 정강이나 장단지[口]와 발[止]의 모양을 본뜬 足과 정강이[]와 발[止]의 모습을 본뜬 疋은 한쪽에 물감을 묻혀 양쪽으로 찍어낸 데칼코마니처럼 닮아 足部에 편입을 하여도 하등의 무리가 없을 글자처럼 보이지만 해서(楷書)에서 口와 의 형태로 구분이 되면서 나누어진 부수편제방법이다.

오늘날 疋은 성인의 몸을 덮을 수 있을 만한 크기의 천을 이르는 말, 이는 아마도 발끝까지 덮을 만한 크기의 천이라는 의미에서 ‘발’이 천을 세는 단위로 의미가 인신된 것이 아닐까 조심스레 유추해 본다.

疋의 부수에 속하는 글자로는 疏(소통할 소), 疑(의심할 의) 등이 있는데, 疏는 양수와 함께 태어나고 있는 어린아이[㐬]는 태어남과 동시에 다리가 움직이는 상황을 본떠 ‘트이다’의 의미로 쓰였다. 또한 疑는 지팡이를 짚은 사람이 어디로 갈지 몰라 두리번거리는 모습[匕+矢]과 진행을 뜻하는 발[疋]의 모습이 합쳐져 어디로 갈지 정하지 못하고 두리번거리는 모습을 본뜬 글자이다.글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인