자료 창고

- - 이하 데이터 업데이트중 -

- 이야기한자여행

- 서당 게시판 종합

부수로 부수는 한자

부수로 부수는 한자 : 밭 전

-

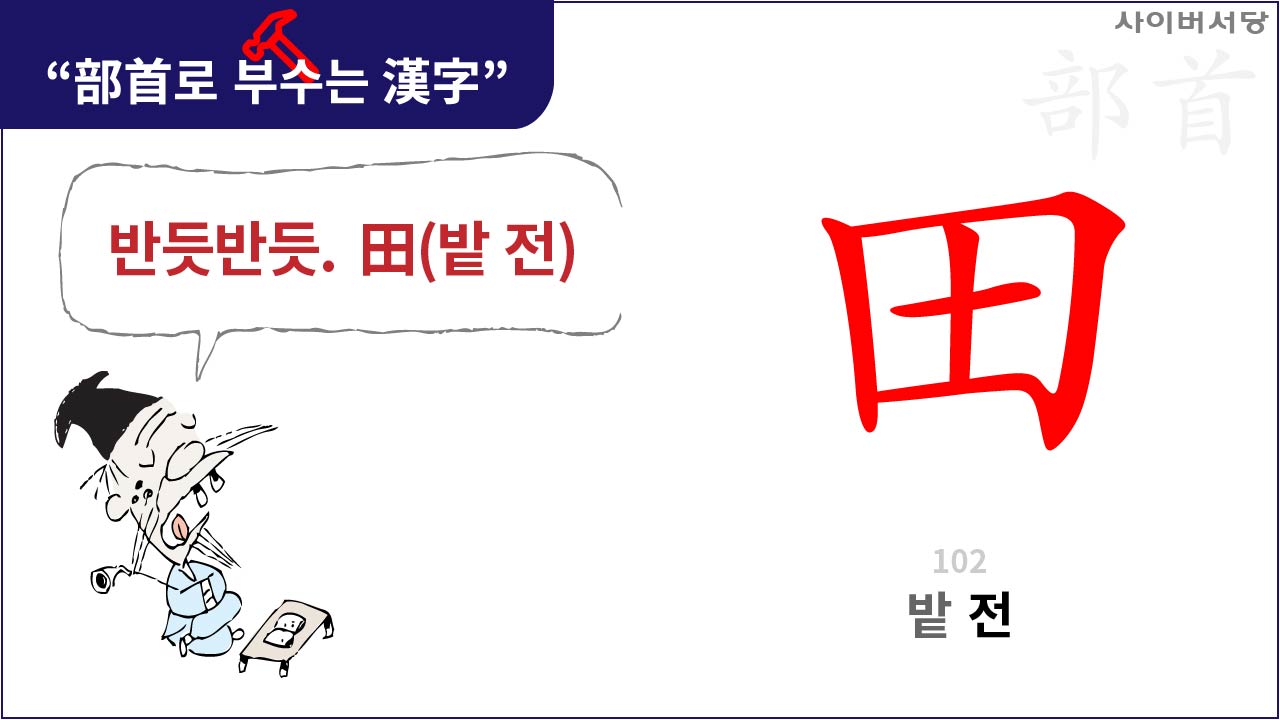

102. 반듯반듯 - 밭 전(田)

-

반듯반듯 잘 개간된 밭의 모양을 본떴다. 경계선도 뚜렷하고 의미도 명확하다. 동아시아에서 논농사가 가장 먼저 도입된 곳이 중국이다. 그런데 이상하게도 논을 이르는 沓(논 답)은 우리나라에서만 水+田의 형태로 쓰일 뿐 중국에서는 㽪(논 증)의 형태로 쓰이고 있다. 글자의 모양이나 논의 형태로 보아 밭[田] 위에 물[水]을 가두어 놓은 상태가 훨씬 더 실제에 가까운 형태라고 하겠다.

界(경계 계)는 田(밭 전)과 介(끼일 개)의 합체자로 밭과 밭 사이에 끼어 있는 경계선을 이르고 畜(쌓을 축)은 원래는 창자의 모양과 그 끝에 달린 위장의 모습을 본뜬 것이었는데 지금은 玄+田의 형태로 바뀌어 田의 부수에 편입이 된 글자이다.글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

닫기

닫기 로그인

로그인